마이클·샌델의 책 속에 이런 말이 나온다. “실천적 지혜와 시민적 덕성” 간단한 말이지만, 궁극적인 인간 조건을 담고 있으므로 적어 놓았다. 김재홍의 작품도 이런 인간의 조건에서 나오는 것 같다. “능력 주의”가 횡행하는 세상에 상업 주의적 개성이 오로지 통용되는 한국 미술계에 쓸데없는 것으로 보인다 작가적 미덕을 김·제 폰은 갖고 있다. 역사가 모르면 철부지 자식 같다고 했지만 누가 더 철부지인지를 실험하지 않았는가. 미술계에서는. 그래서 김재홍의 그림은 무겁다. 그래서 비평은 거기서부터 시작된다. 나는 전시를 보기 전에 그의 작품을 보고 무겁고 어둡다고 생각했다. 탄 같다고. “다시 시작된 “역사에 대한 그림은 왜 무겁게 어둡지 않으면 안 되는가? 1944년에 그린 프랜시스·베이컨의 십자가형 삼면화(Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion)을 보면 역사적 비극을 그렸음에도 불구하고 무겁고 어둡다는보다 오히려 색에 굶주린 미치광이를(가)그린 듯하다. 벌어진 입은 어둠을 예고하지만, 오렌지 색을 사방으로 내뿜고 있다. 그러나 이번 전시에서 걸작 1점을 보았다. <거인의 잠-커튼 202105>이지만, 120호에서 가장 중요한 그림답게 전시장에 들어가려고 안쪽의 정면 벽에 걸렸다. 좋은 그림은 작가가 작품을 마치고 떠난 결과로서 존재하지 않는다. 작가와 함께 현재 작업을 진행 중이다. 그러니까 절대로 어두워지는 것은 없다. 어둠을 느끼지 못하게 된다. 그러나 전시를 보기 전에 탔다고 본 것은 틀렸다. 그것은 어둠이 아니라 밤하늘이며, 밤하늘은 별 같은 상쾌함을 간직하고 있다. 김·제 폰 작품의 핵심은 “강약”라고 생각한다. 강약 조절이 얼마나 미세하게 이루어졌는지 어떤 때는 그림이 아주 가볍게 느껴지는 것도 있다. 그러니까 한눈에 보면 무겁지만, 따로 보면 가볍다. 이는 작가가 잘 흔들필치의 스펙트럼이 넓다는 뜻이기도 하고 강약 자체에 너무 큰 의미를 부여했기 때문이라고 볼 수도 있다. 그 중에 한점의 걸작이 탄생했다.

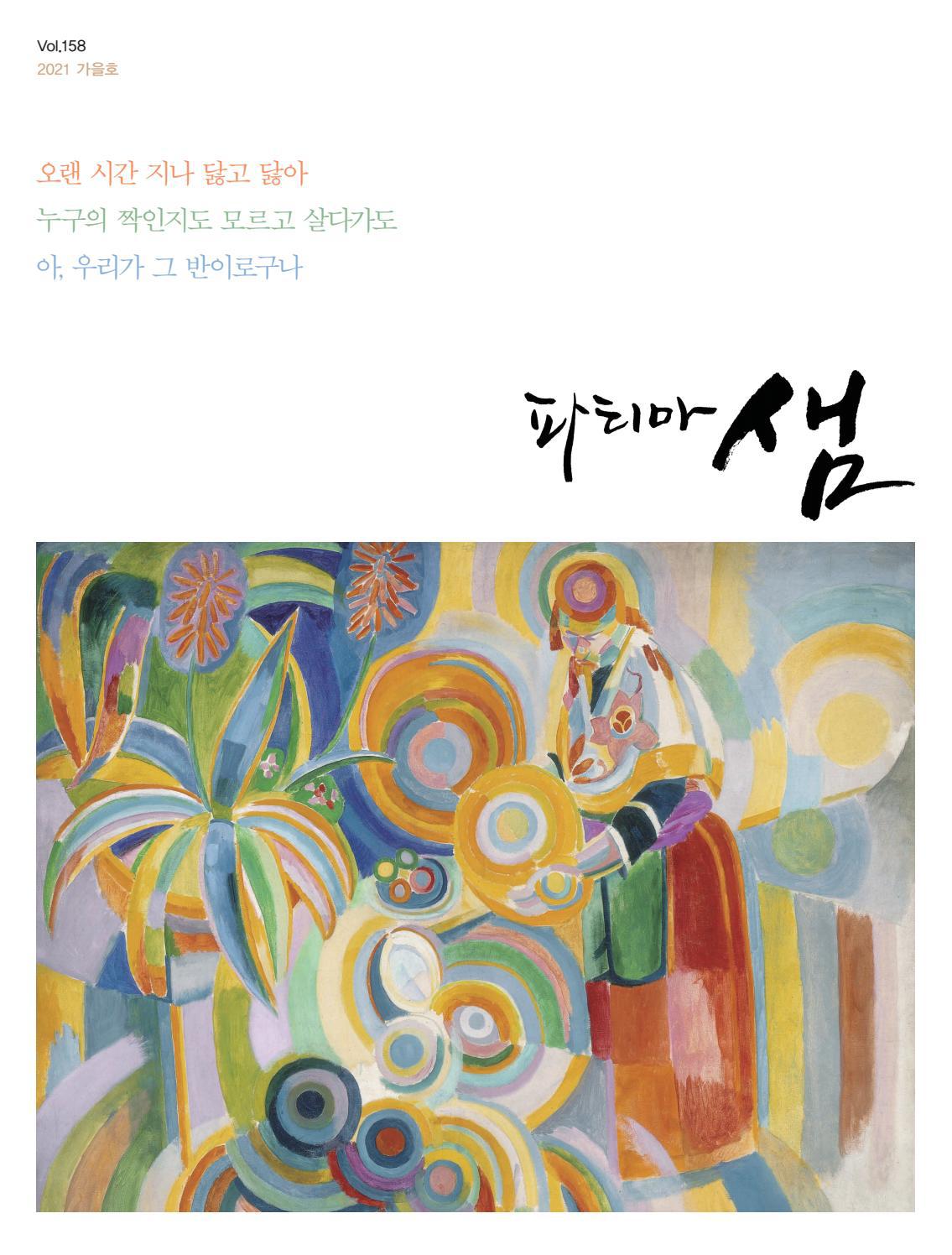

거인의 잠-커튼 202105, 캔버스에 아크릴, 193.9×130.3cm

거인의 잠-커튼 202105, 캔버스에 아크릴, 193.9×130.3cm